FAPF – Le Vendémiaire navigue avec des navires américains et australiens

publié le Mardi 16 avril 2024

FAPF – Le Vendémiaire navigue avec des navires américains et australiens

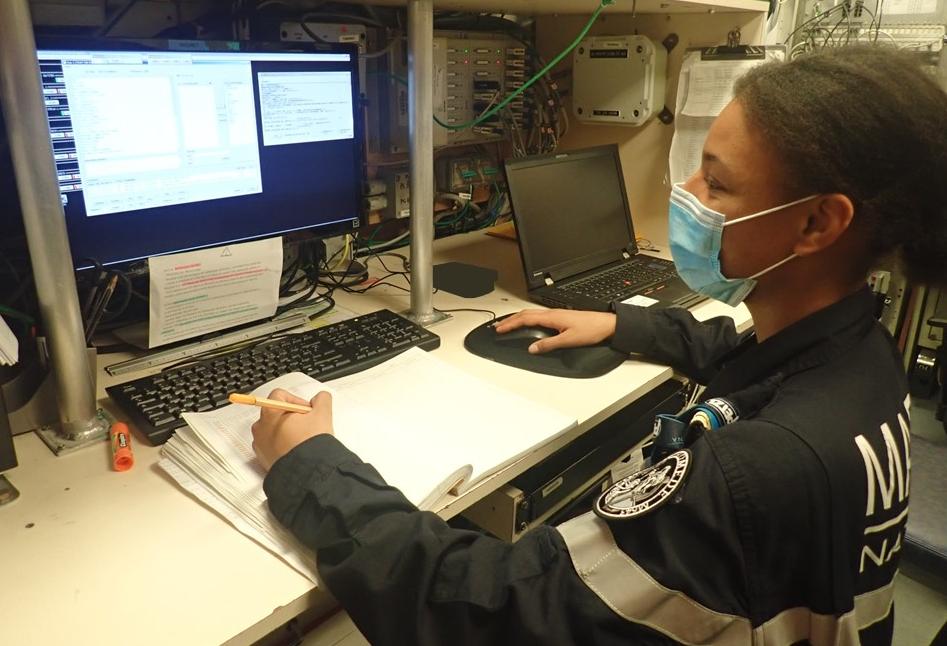

© Marine nationale

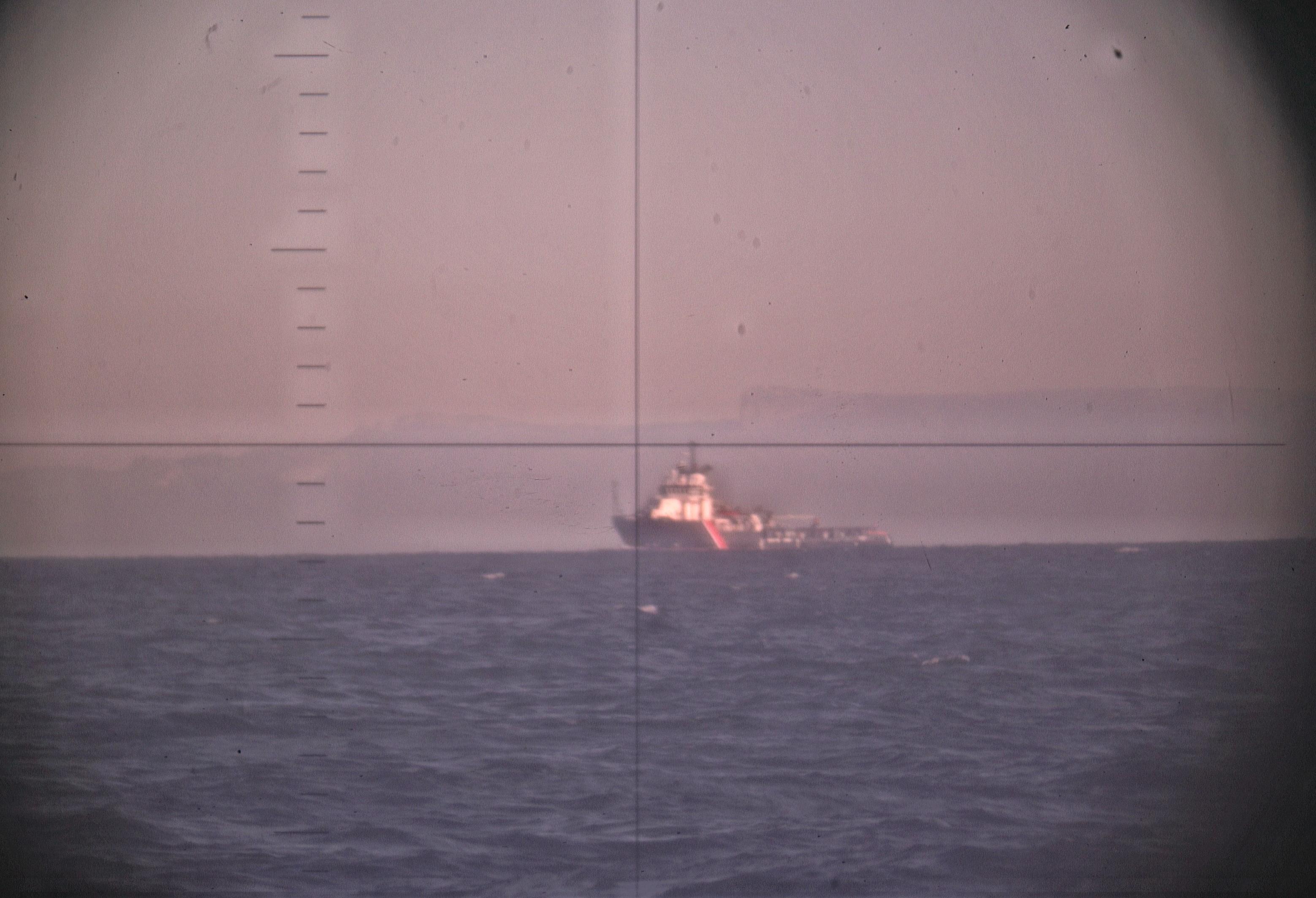

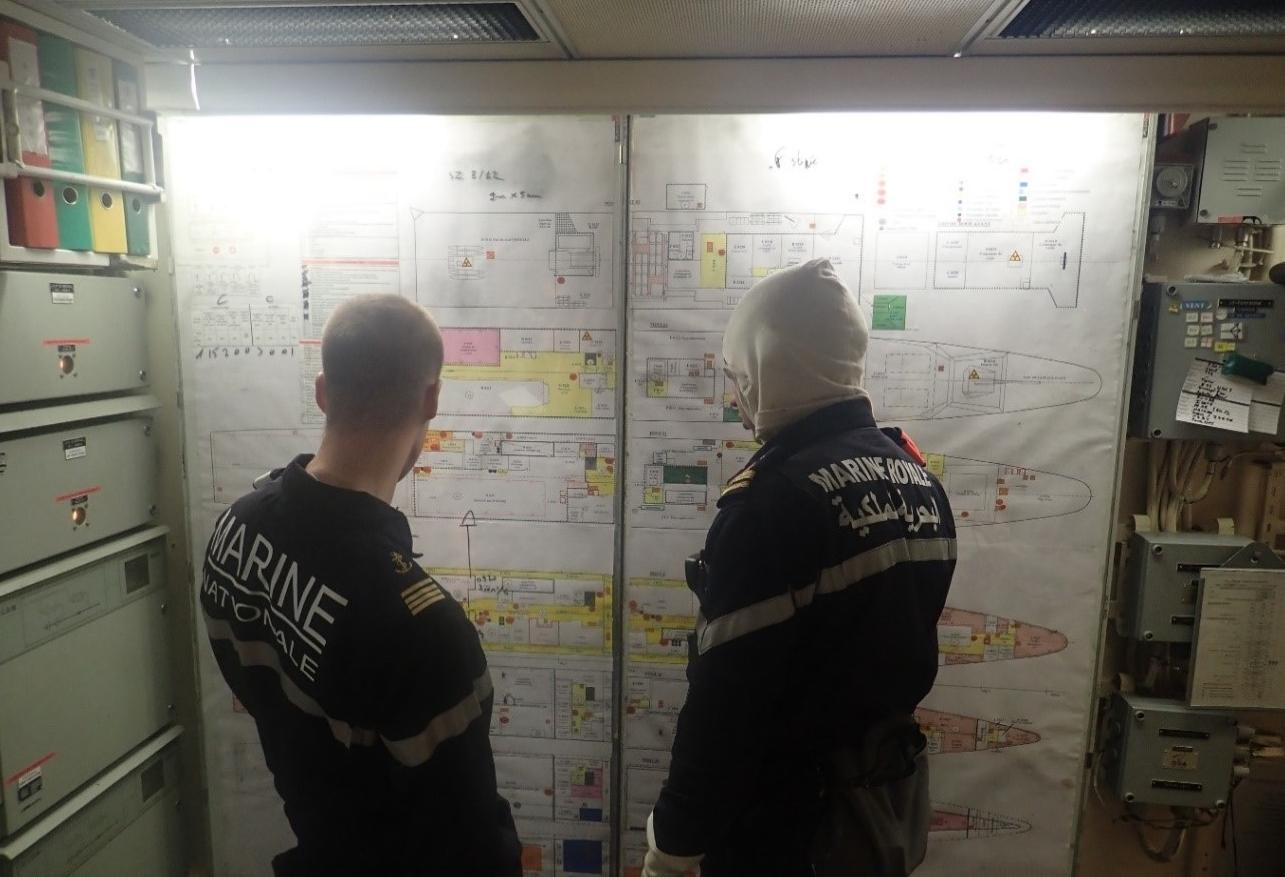

Le 9 avril, pendant sa patrouille au large des Philippines , la Frégate de Surveillance (FS) Vendémiaire a conduit un PASSEX (Exercice de Passage) avec plusieurs bâtiments de marines partenaires.

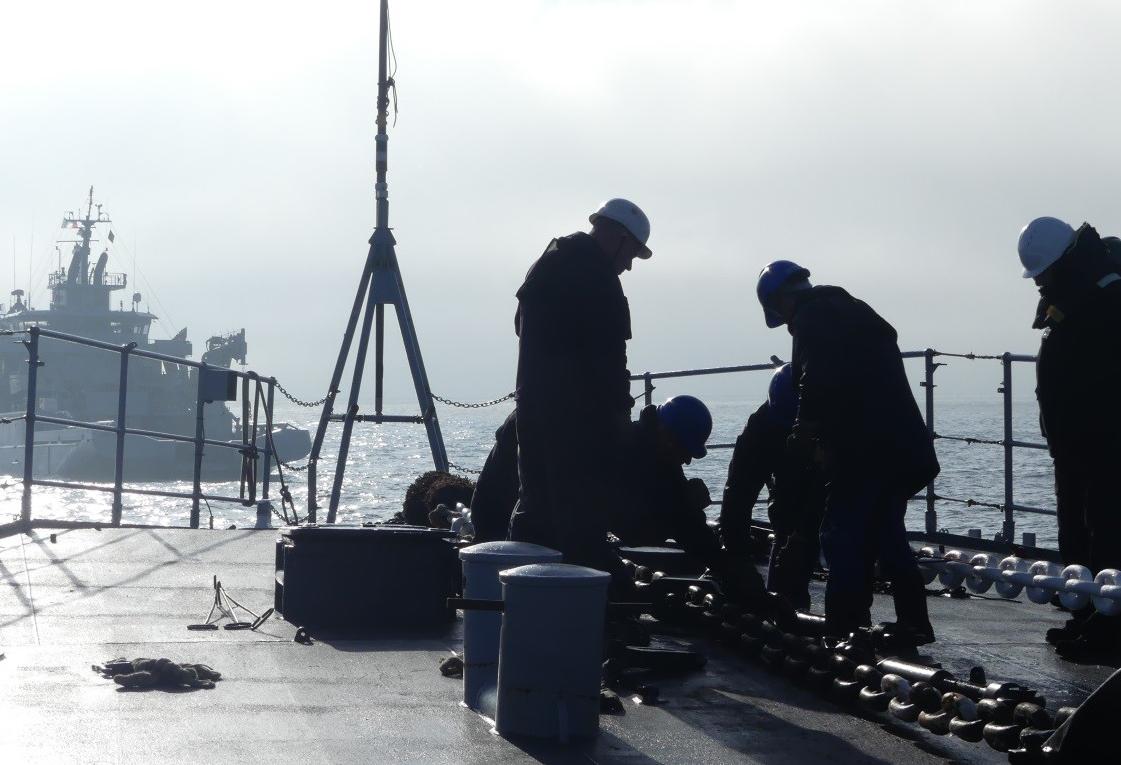

La frégate française a d’abord effectué un ravitaillement à la mer (RAM) avec deux bâtiments américains : le ravitailleur USNS Wally Shira et le Littoral Combat Ship USS Mobile.

Après des entraînements de tirs au fusil lance-amarres et la mise en place d’un gréement reliant les deux bâtiments, le Wally Shira a procédé au ravitaillement du Vendémiaire.

Cette manœuvre complexe a été parfaitement exécutée par toutes les équipes du bâtiment français.

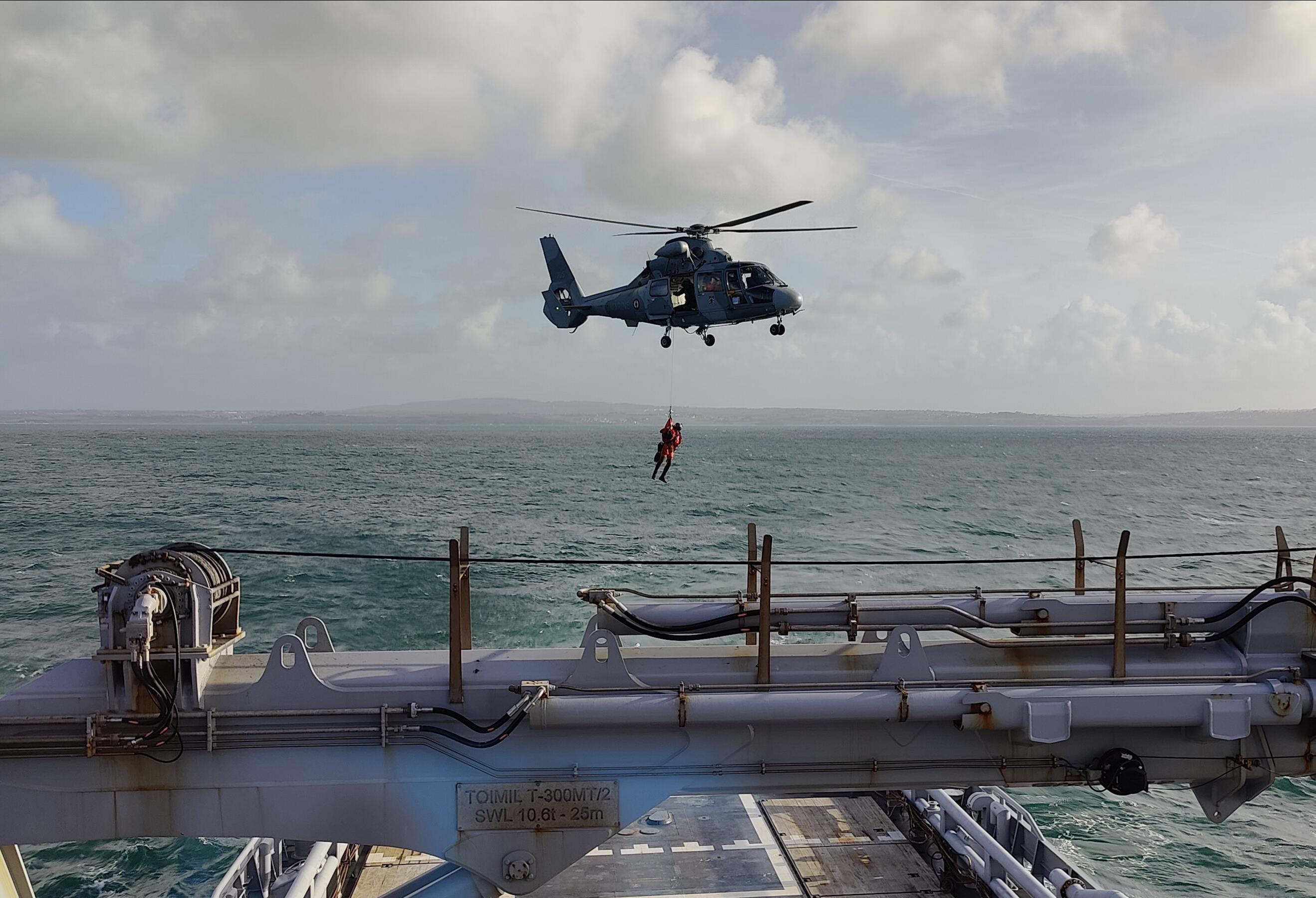

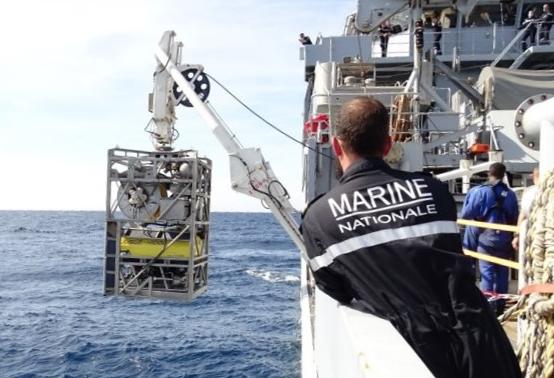

Une fois le ravitaillement achevé, la FS Vendémiaire, l’USS Mobile et la frégate australienne HMAS Waramunga ont mené une évolution tactique conjointe (EVOLEX), attestant du haut niveau d’interopérabilité entre marines partenaires.

Cet exercice a permis de renforcer la coopération entre partenaires, d’affirmer le respect du droit international et la liberté de navigation dans une zone de forte activité maritime.

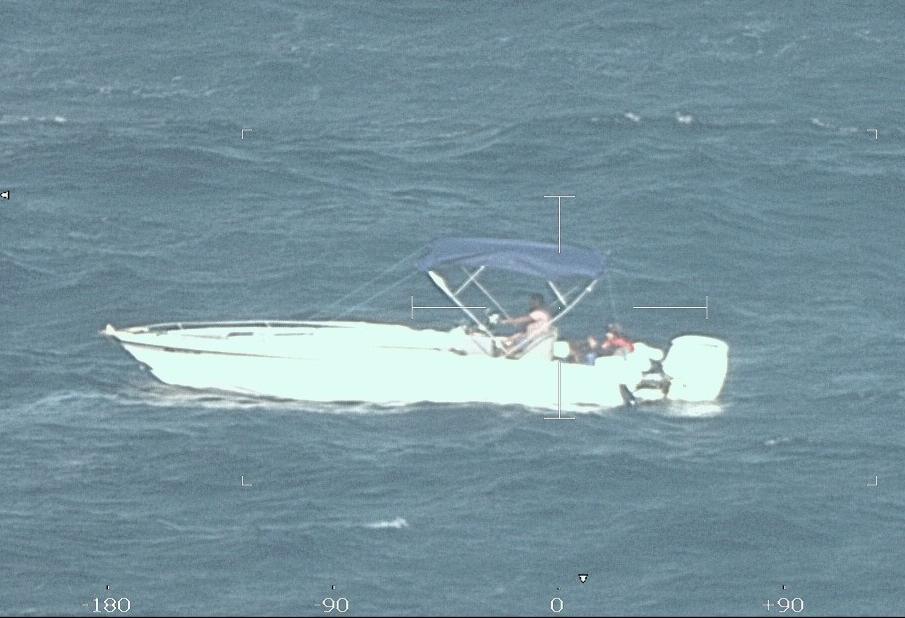

Les Forces armées en Polynésie française (FAPF) constituent un dispositif interarmées prépositionné à dominante maritime. Les FAPF ont pour principale mission d’assurer la souveraineté de la France dans la zone Asie-Pacifique. Elles confirment son statut de nation souveraine et riveraine, soucieuse de la stabilité régionale. Environ 900 militaires sont engagés dans des missions de sauvegarde des espaces maritimes, de police des pêches et de lutte contre les trafics illicites. Ils sont également en mesure de de répondre, sous court préavis, à des crises sécuritaires ou environnementales. Les FAPF disposent d'un savoir-faire spécifique en matière d’assistance aux populations, l’Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), qu'elles partagent régulièrement avec les pays du Pacifique Sud.

Source : Marine nationale

magazine

magazine