publié le Jeudi 04 avril 2024

Atlantique - Le Commandant Bouan aide à la Mise en Condition Opérationnelle du Patrouilleur Ivoirien Espérance

© Marine nationale

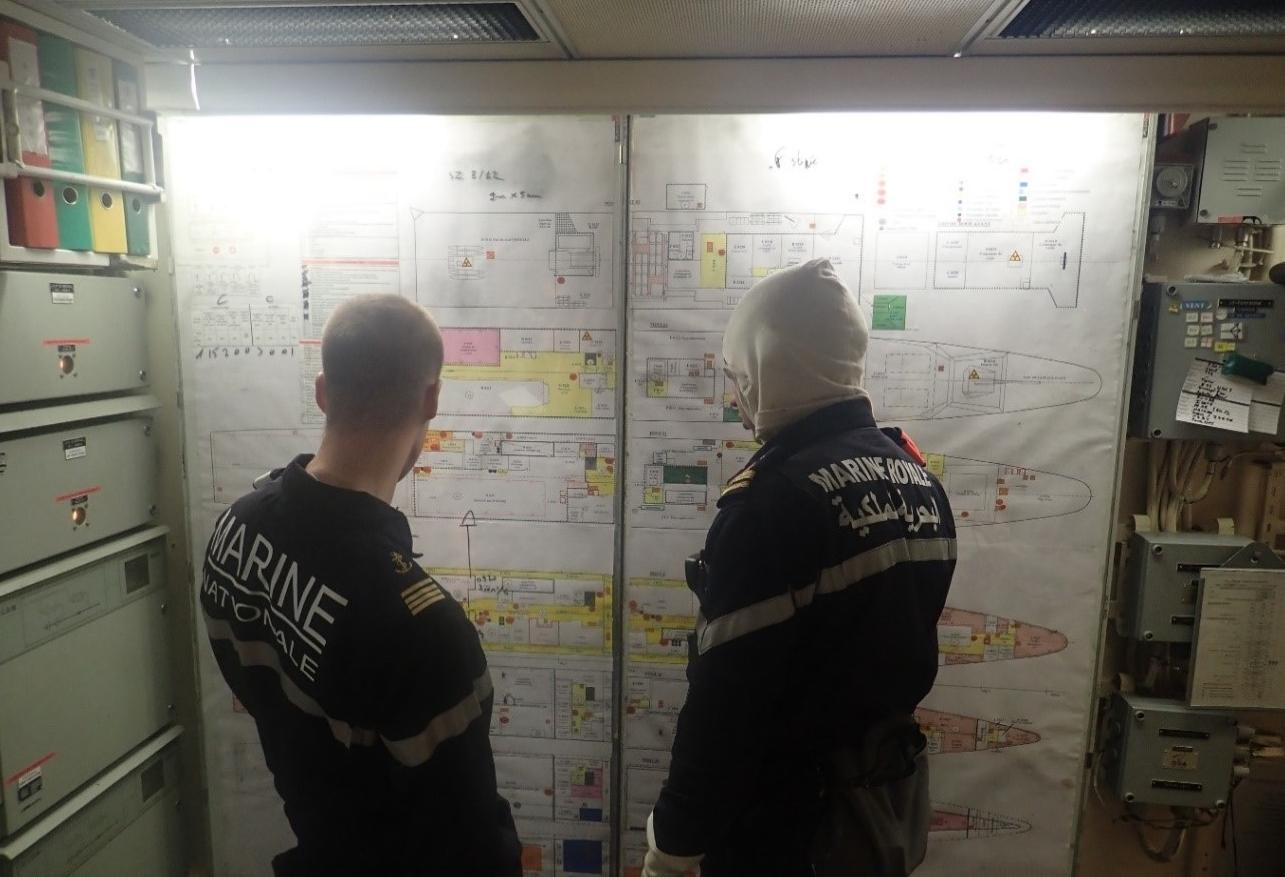

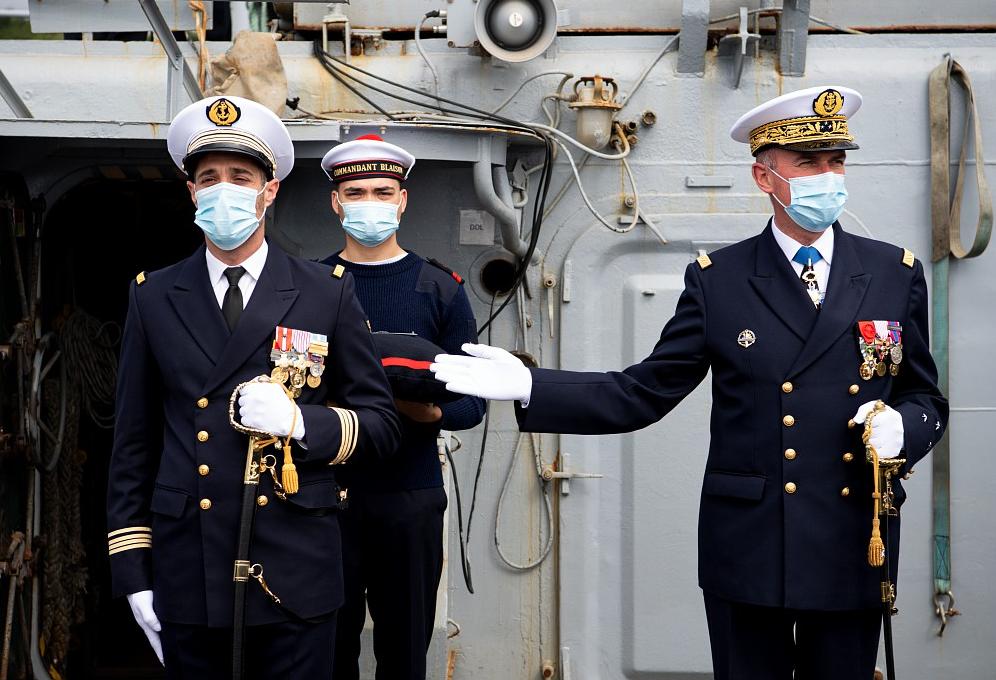

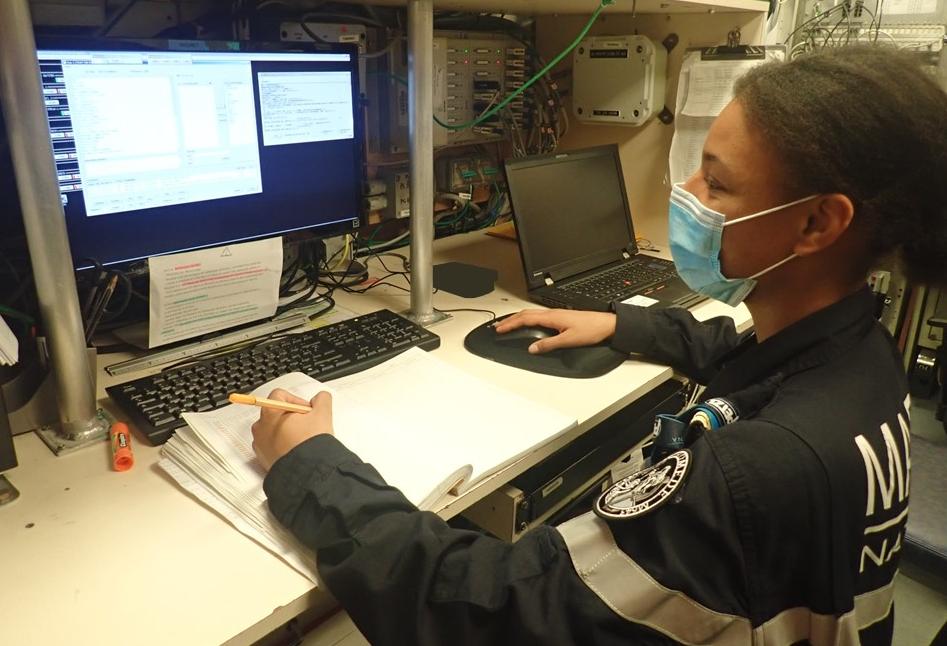

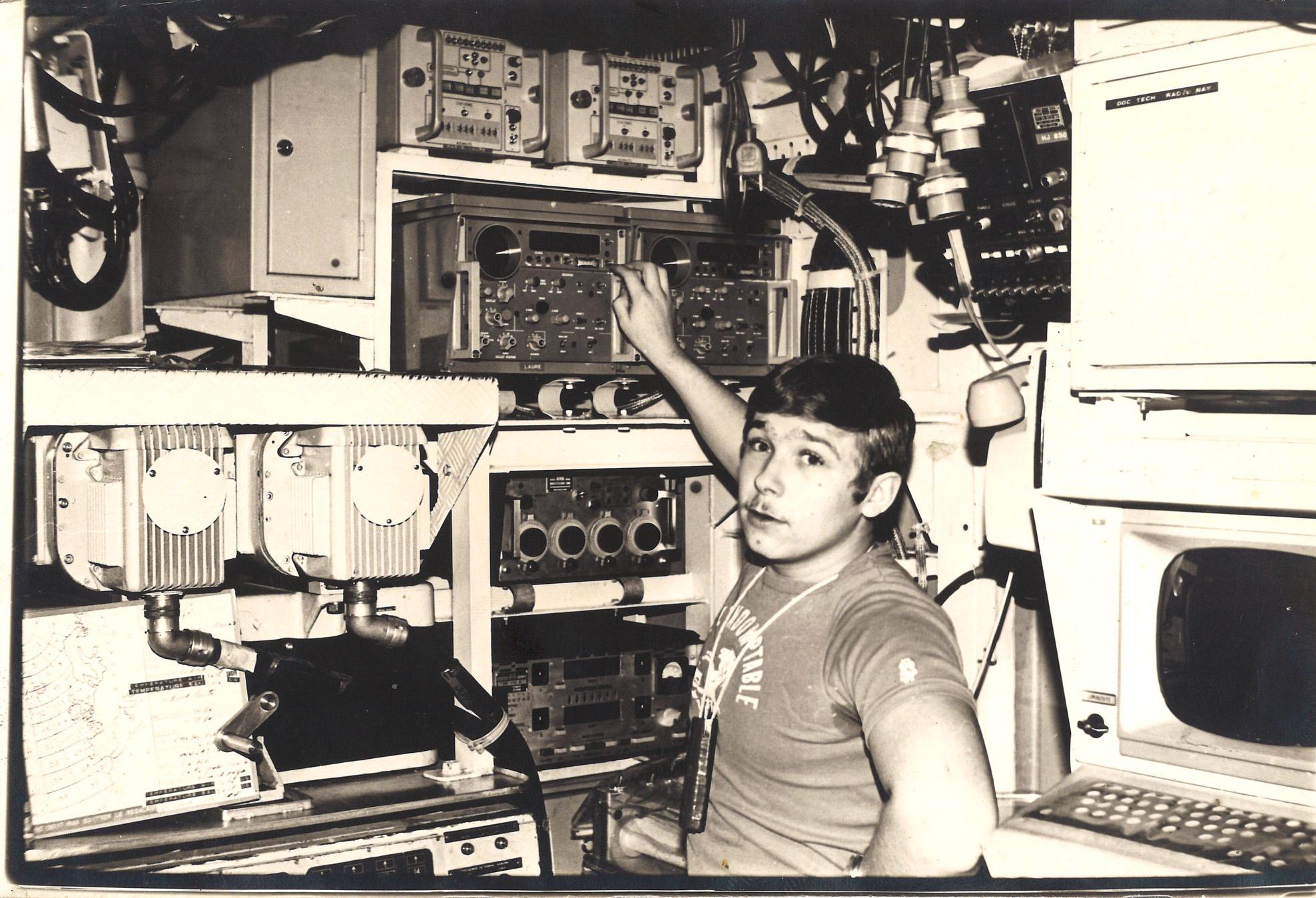

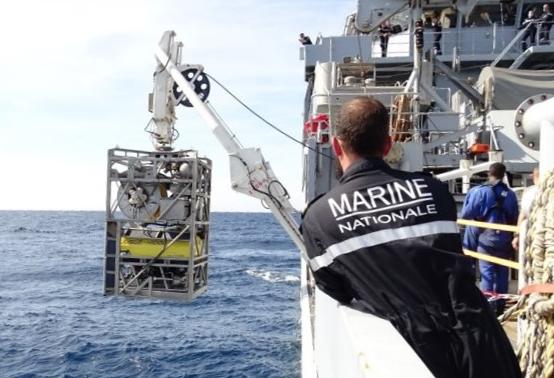

Le 16 mars, le Patrouilleur de Haute Mer Commandant Bouan a accosté à Abidjan après 8 jours de mer. Cette escale en Côte d’Ivoire a été suivie par la stage de mise en condition opérationnelle (MECO) du nouveau patrouilleur ivoirien Espérance, appuyé par le bâtiment français.

Au cours des huit dernières semaines, le Commandant Bouan a préparé ce stage, en lien avec le commandement de la zone maritime Atlantique (CECLANT), l’officier de liaison de la Marine inséré auprès de la marine ivoirienne et le personnel de la station navale d’Abidjan.

Le programme d’entraînement a été soumis au Commandant du patrouilleur Ivoirien afin de répondre au mieux aux besoins de son équipage et de son bâtiment, récemment admis au service actif au sein de la Marine nationale ivoirienne.

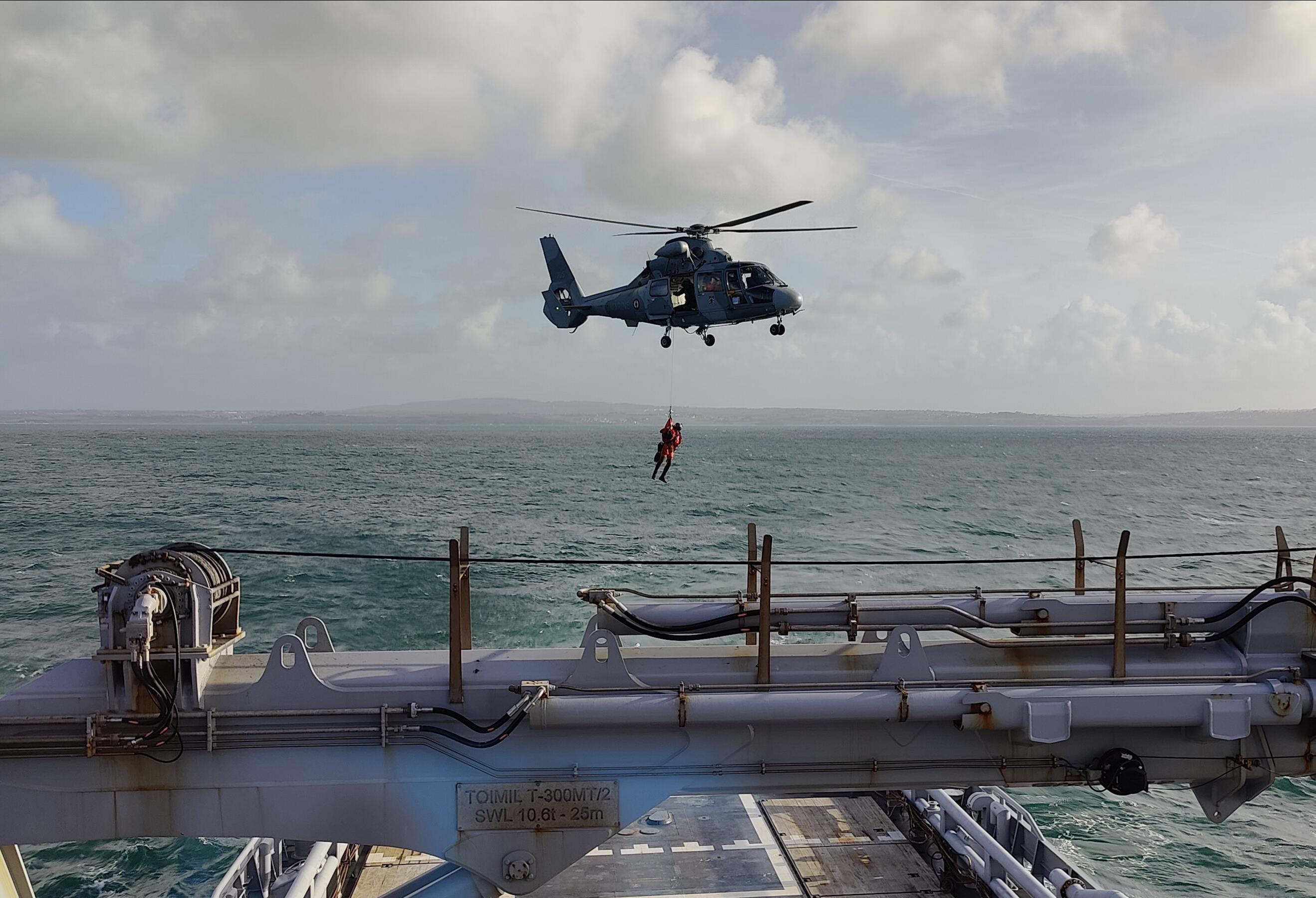

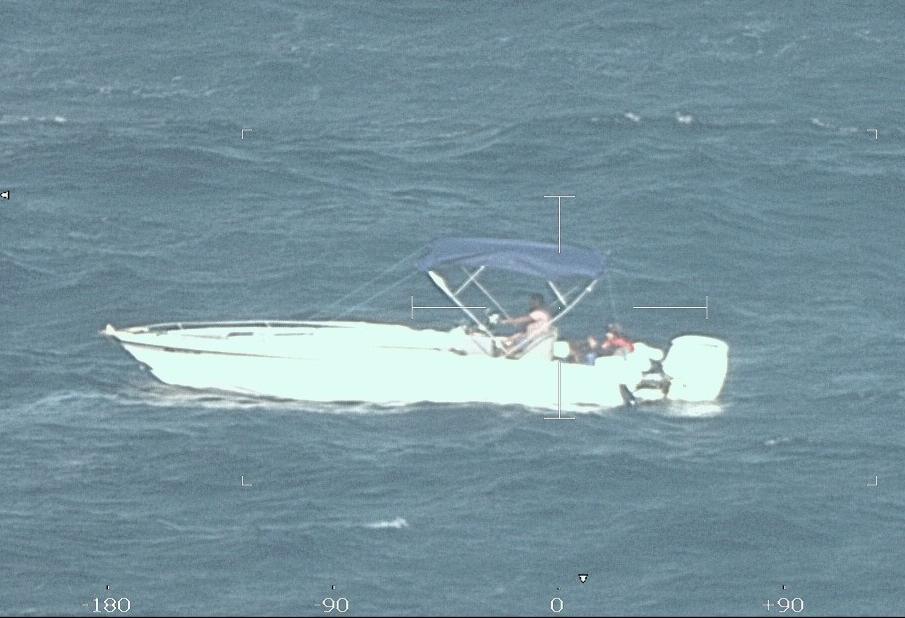

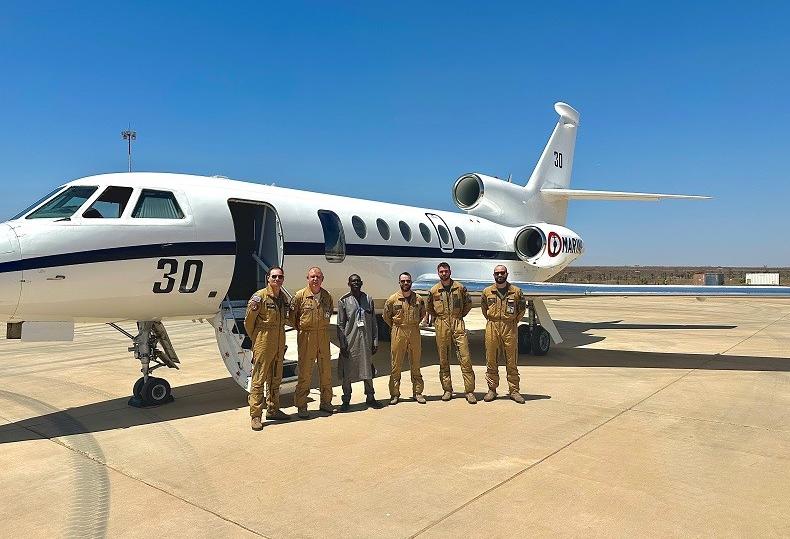

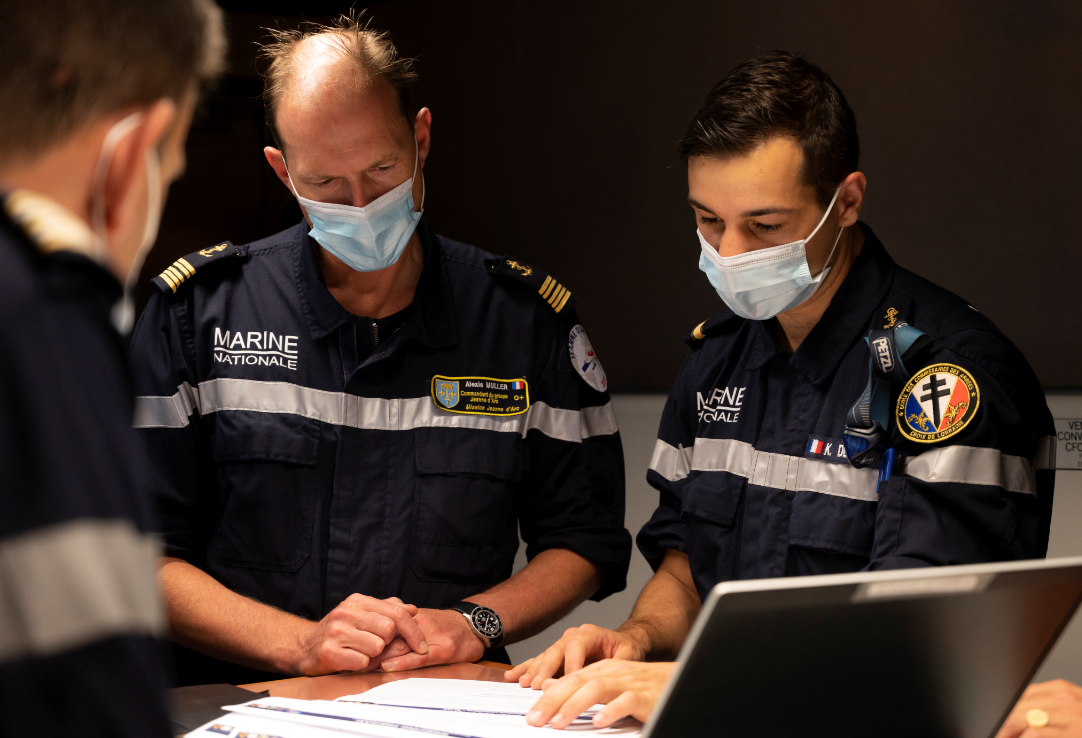

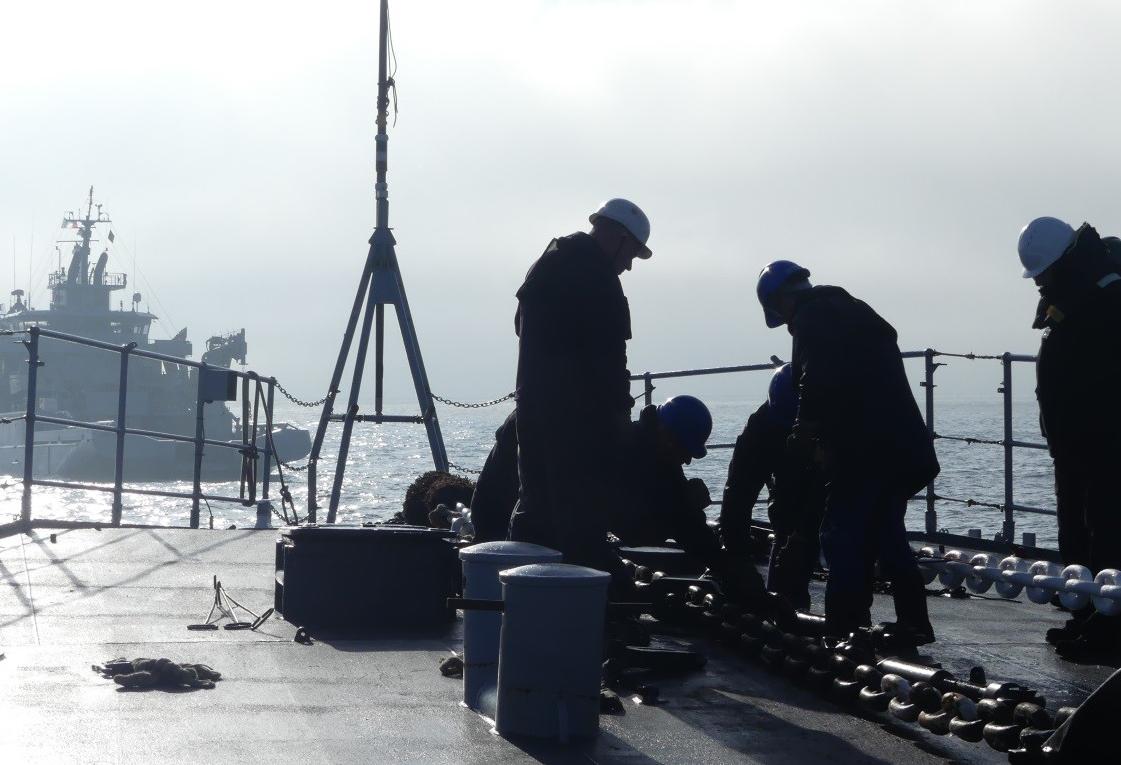

Prenant le relai des formateurs envoyés par les éléments français au Sénégal, le Commandant Bouan a conduit la première phase de cet entrainement, à quai comme en mer. Du 15 au 20 mars, 6 marins « entraîneurs » se sont relayés à bord de l’Espérance afin de former et accompagner l’équipage en appliquant le programme d’exercices défini conjointement. Les domaines spécifiquement ciblés étaient ceux de la sécurité, de la manœuvre et de la conduite nautique. Point d’orgue de cette coopération, les deux bâtiments se sont retrouvés en mer les 20 et 21 mars pour conduire un exercice conjoint particulièrement enrichissant. Lors d’un exercice incendie, le Commandant Bouan a fictivement porté assistance à l’Espérance. Une séance de présentation au ravitaillement à la mer a conclu l’entraînement, par une mise en pratique de l’ensemble des procédures exercées jusque-là.

Il y a quelques mois, le PHM Commandant Birot participait déjà à la MECO du patrouilleur ivoirien Fadika. Cette confiance renouvelée de la part la Côte d’Ivoire reflète le haut niveau de coopération et de partage entre les deux marines et leur engagement commun dans la lutte contre l’insécurité maritime. Après cette phase d’entraînement conjoint, les marins du commandant Bouan ont repris leurs patrouilles dans le Golfe de Guinée.

Source : Marine nationale

magazine

magazine