publié le Lundi 12 juin 2023

Mission CALLIOPE 23.1 : la Marine poursuit sa montée en gamme dans le domaine de la maîtrise des fonds marins

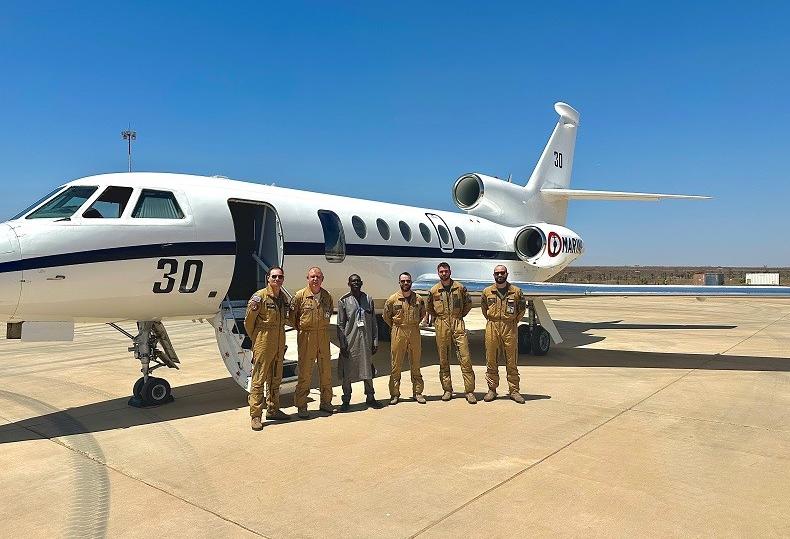

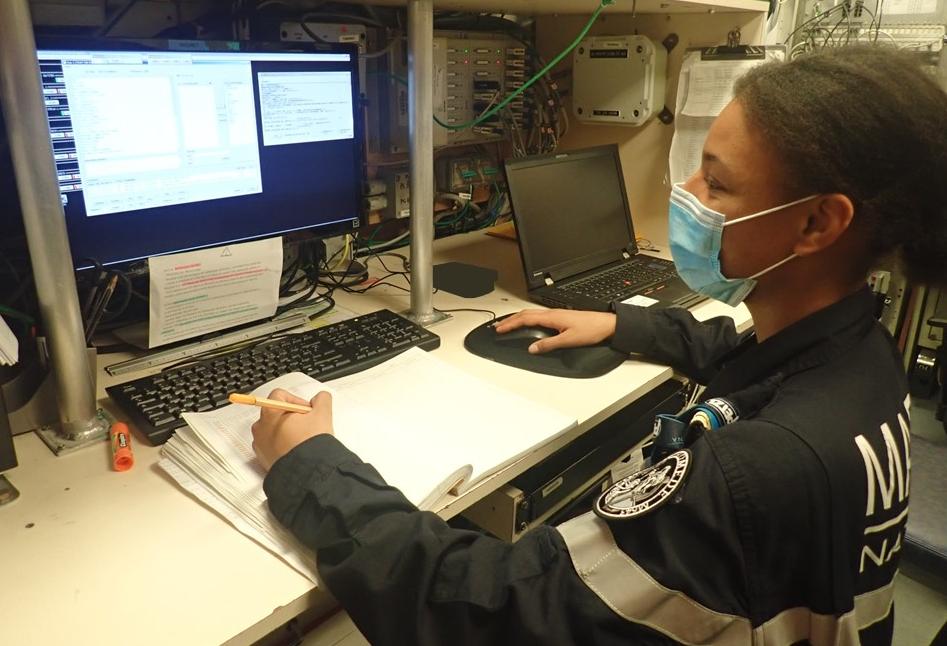

© Marine nationale

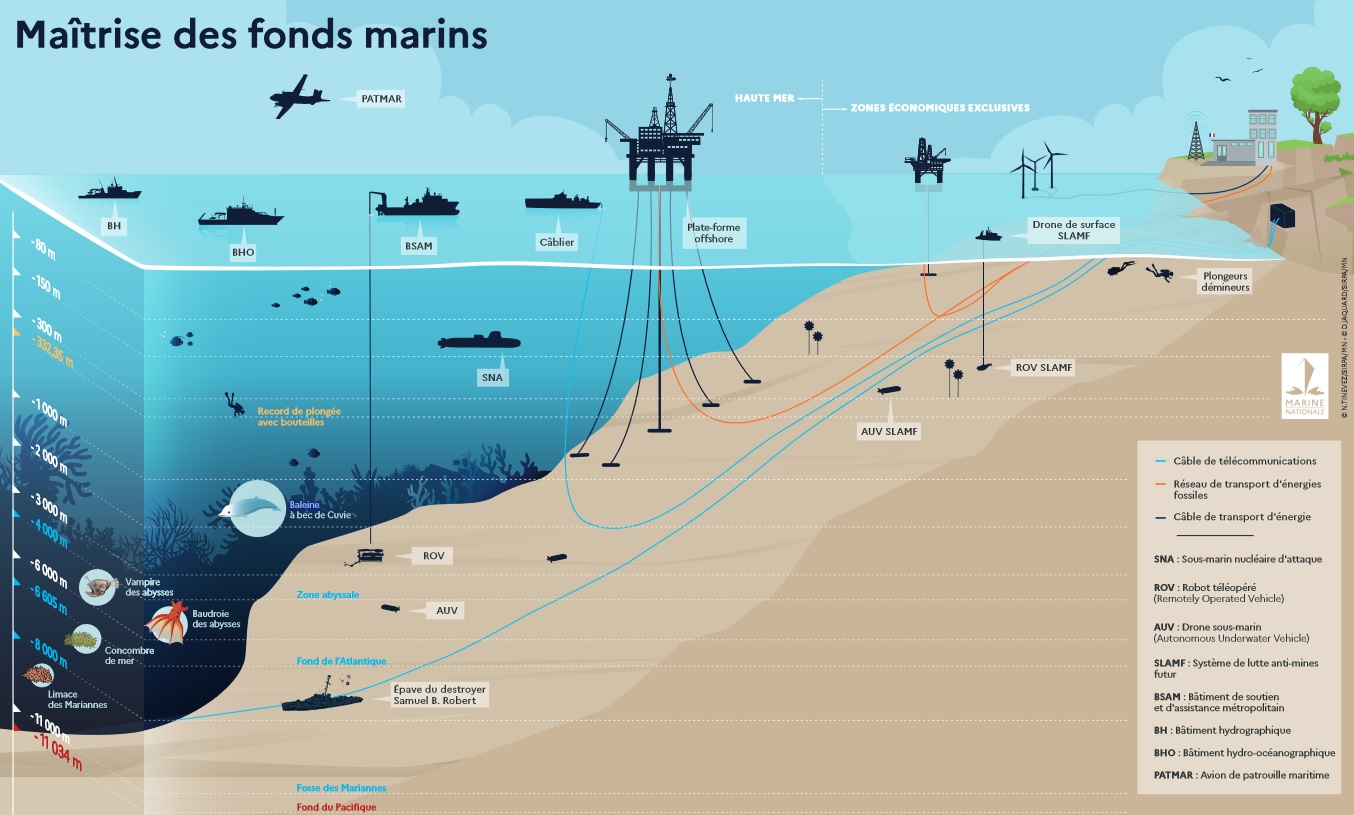

Du 23 mai au 3 juin 2023, dans la continuité de la mission CALLIOPE menée en octobre 2022, la Marine nationale a conduit sa deuxième opération de maîtrise des fonds marins.

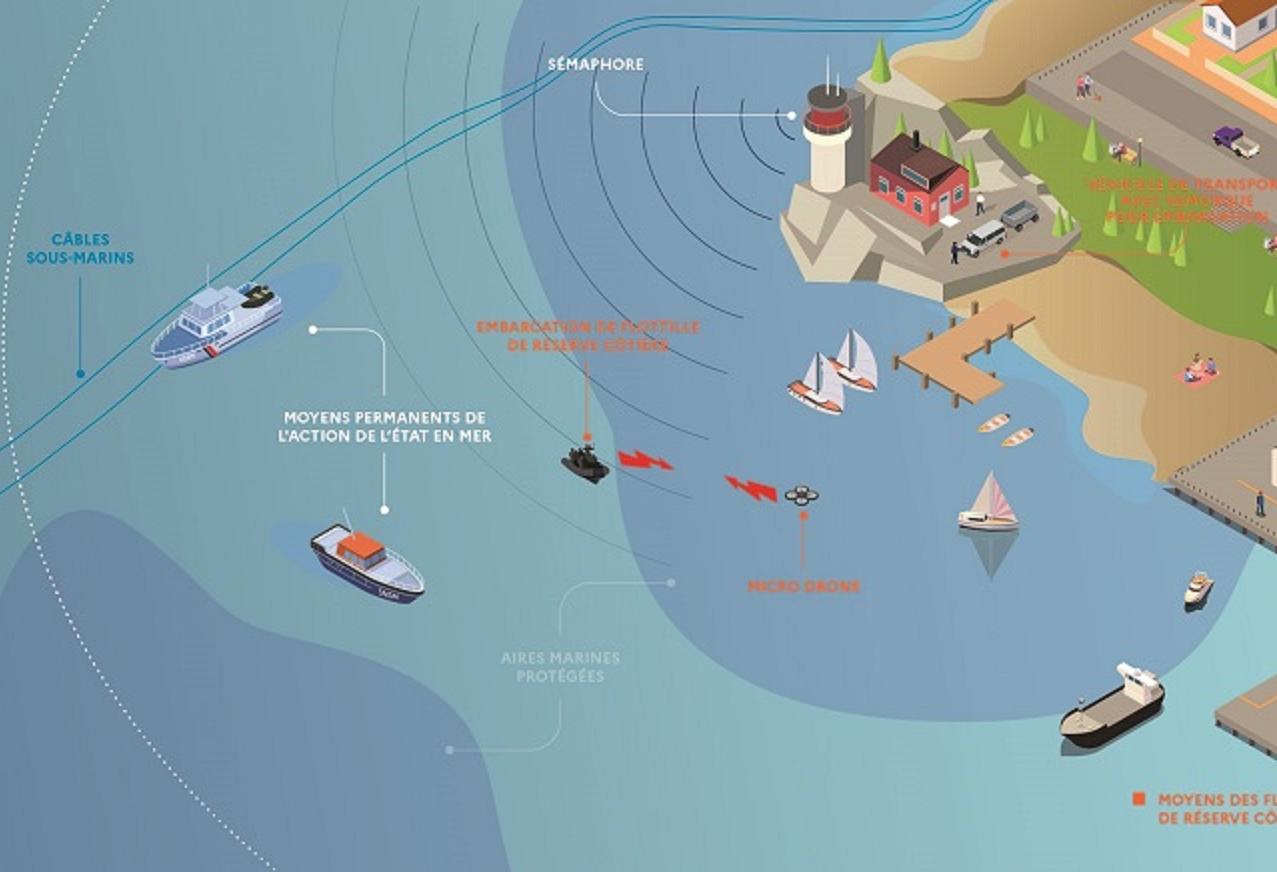

Cette mission, qui s’est déroulée dans des eaux sous juridiction française, au large de Brest, s’inscrit dans le cadre de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins et traduit la poursuite de la montée en compétences de la Marine nationale dans ce domaine.

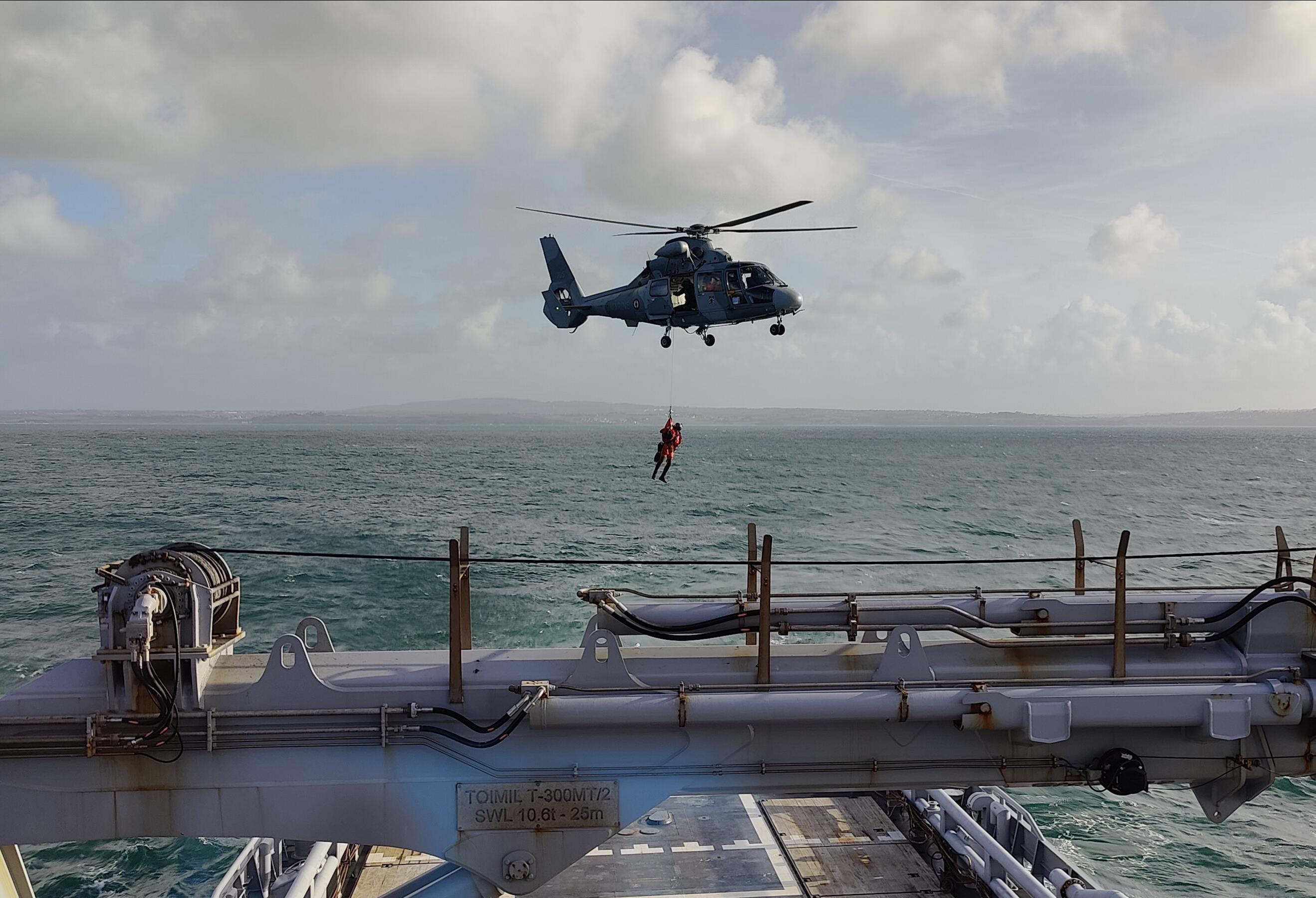

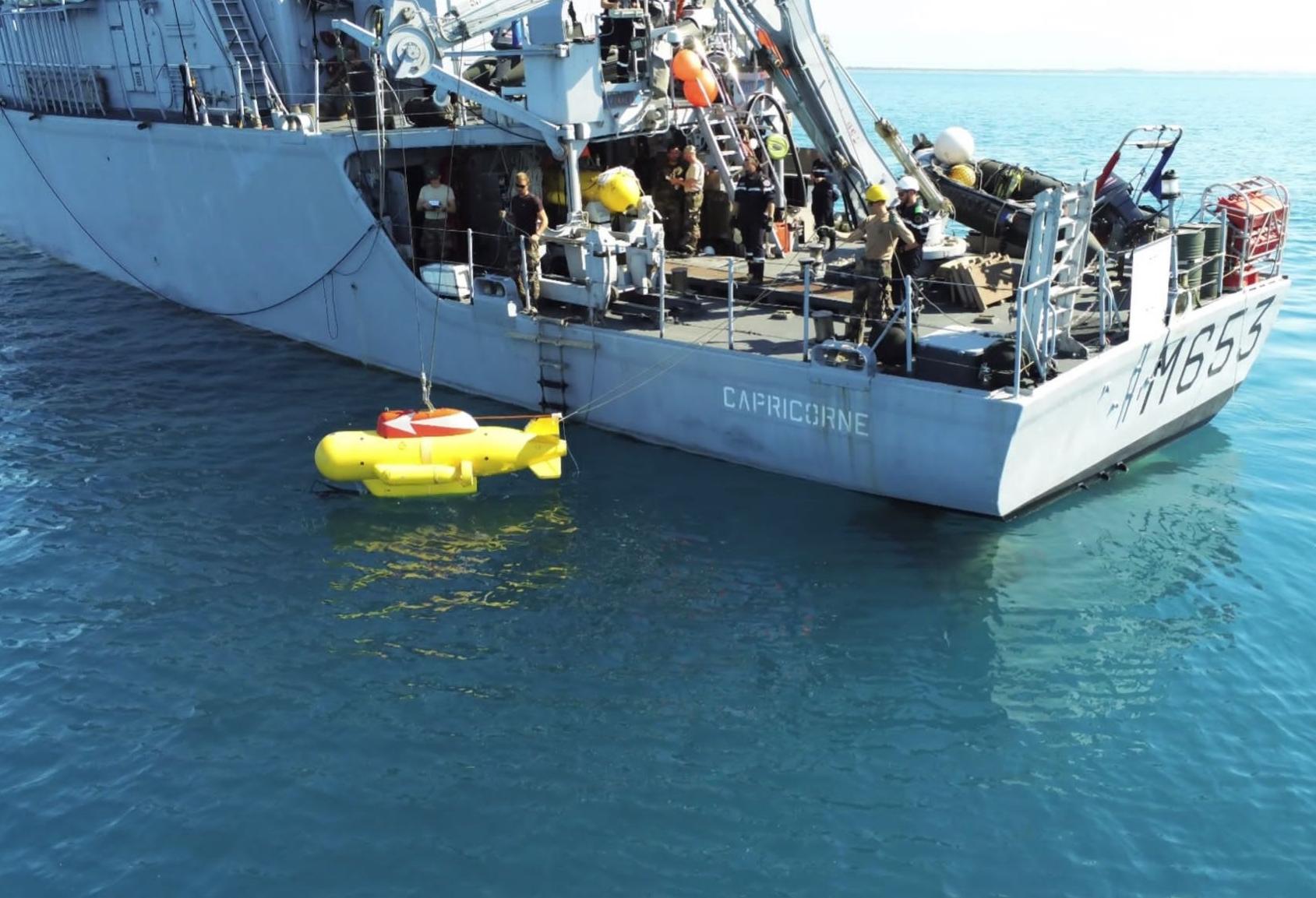

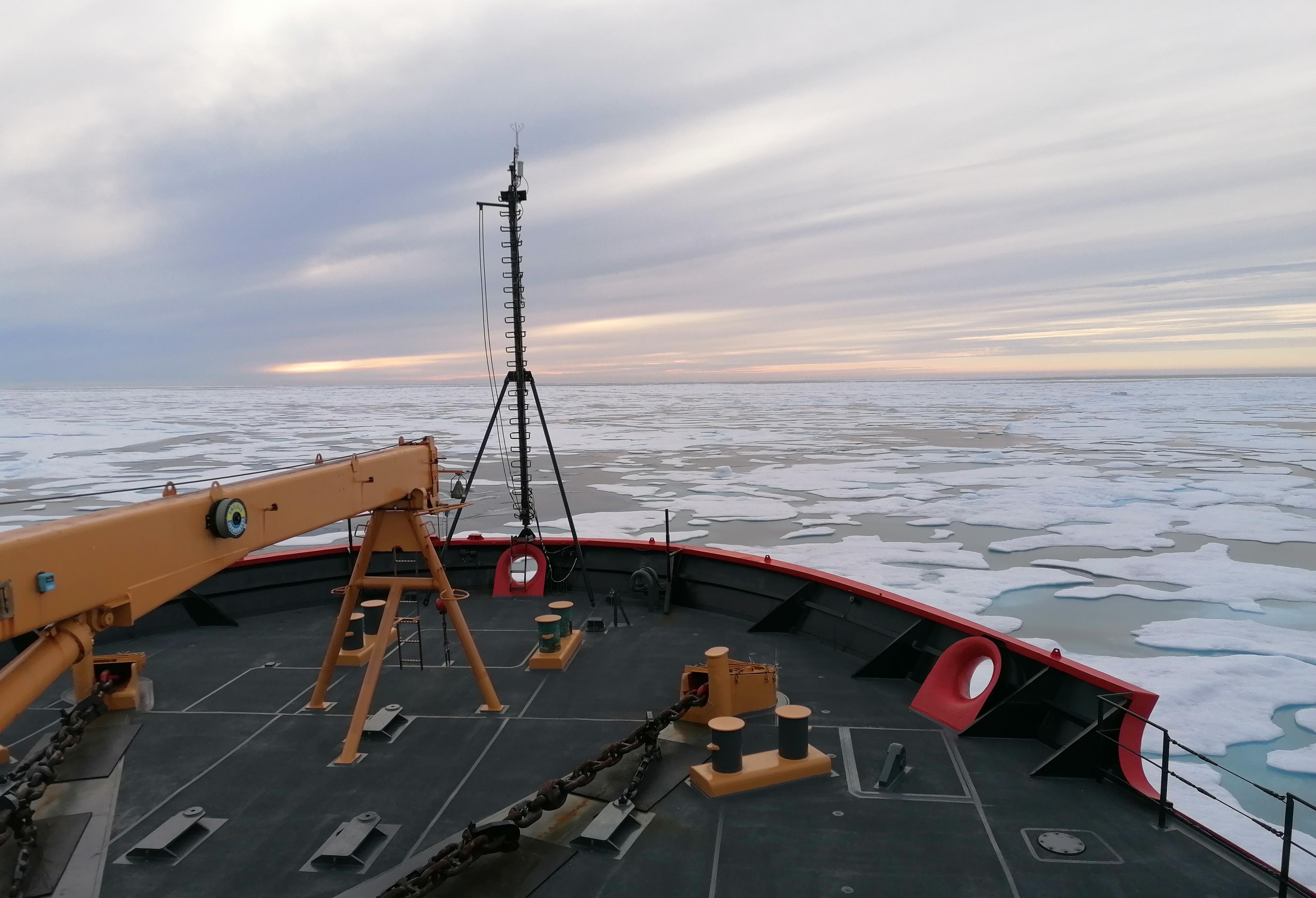

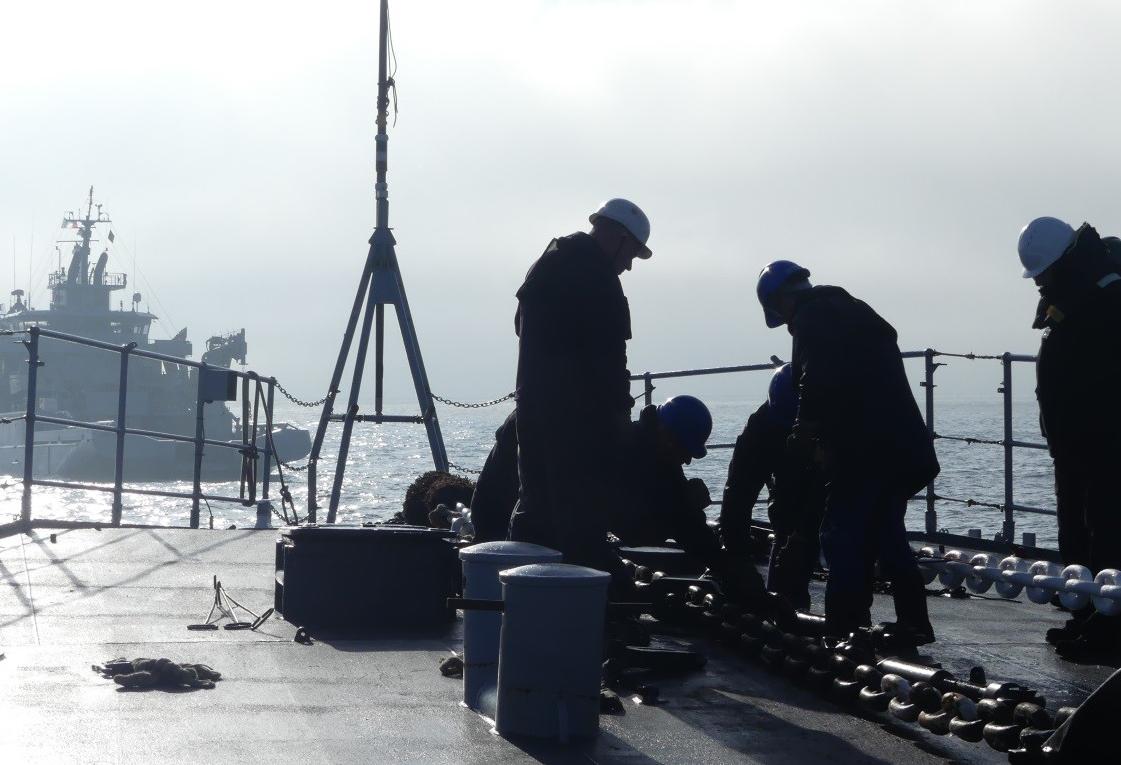

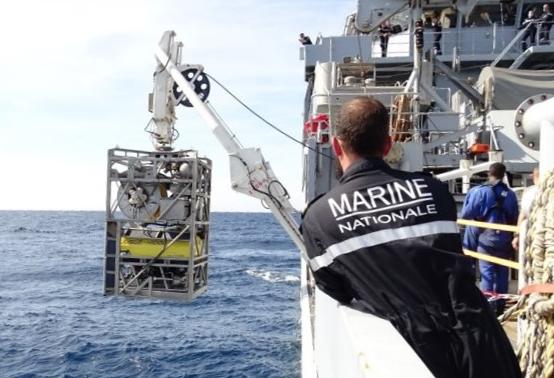

Dans le cadre de l’étude d’une première capacité de surveillance des grands fonds, la Marine nationale a opéré le drone sous-marin autonome HUGIN Superior depuis le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM) Garonne jusqu’à près de 4500 mètres de profondeur.

CALLIOPE 23.1 a permis de poursuivre les travaux capacitaires, d’affiner le concept d’emploi des drones sous-marins et d’appuyer la montée en gamme des équipes de mise en œuvre.

La Marine nationale confirme sa compétence à connaître et surveiller les grands fonds marins ainsi que les infrastructures sous-marines sensibles qui s’y trouvent. Le BSAM, grâce à ses capacités manœuvrières et logistiques, est un vecteur particulièrement adapté pour accomplir de type de missions.

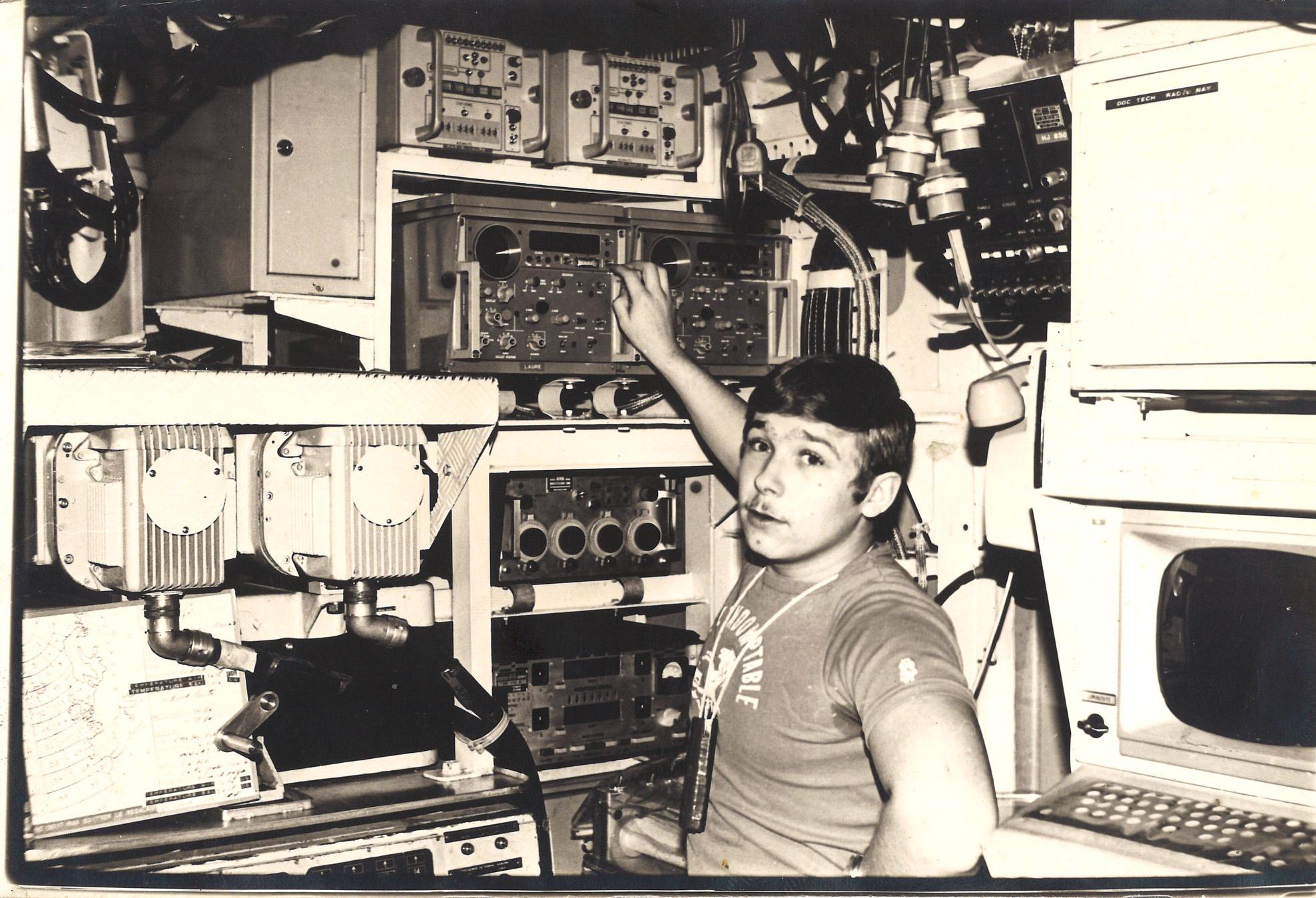

C’est au cours de cette campagne MFM que l’épave du remorqueur de 250 chevaux Gélinotte a pu être découverte puis identifiée. Entré au service actif en 1969, le Gélinotte servit notamment lors des lancements de submersibles à Cherbourg avant d’être désigné comme cible d’entraînement en 2003. Sa trace avait été perdue depuis lors. Clin d’œil de l’histoire aux marins de la Garonne, ce remorqueur fut construit aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux.

La Marine conduira prochainement une nouvelle opération de maîtrise des fonds marins en Méditerranée.

Source : Marine nationale

magazine

magazine